2020届高三语文寒假(疫情时期)复习安排:每两天布置一次学习任务。

语文教师:莫运亮

一、完成“变式卷语文”全部内容。

二、预习“第四板块 专题二 古诗歌阅读”部分内容。

第四板块 专题二 古诗歌阅读

学习内容:

第1讲 诗歌情感 第2讲 诗歌形象

第3讲 诗歌技巧 第4讲 诗歌语言

2月2日学习内容:

(一)第1讲 诗歌情感

题型一 词句情感题

词句情感题是对关键词句的考查,诗歌的关键词句大多数情况下决定了诗歌抒情的方向和基调。关键词是可以明显看出诗歌情感类型的词语,如包含“愁”“怨”“愤”“恨”“忧”“凄”“喜”“乐”“思”“怜”“泪”“闲”“怆”“怅”等字眼的词语,这些词语多为动词或形容词,表意功能明显。关键句是最能表现诗歌思想内容或情感的句子,一般是抒情性或议论性的句子。当然,有时词句情感题所考查的词句是抒情比较含蓄的写景(人)句或叙事句,这就需要透过景、事来把握情感。

例1:阅读下面这首诗,完成(1)~(2)题。(9分)

古风(其十)

李 白

齐有倜傥生,鲁连①特高妙。

明月出海底,一朝开光曜。

却秦振英声,后世仰末照。

意轻千金赠,顾向平原②笑。

吾亦澹荡人,拂衣可同调。

[注] ①鲁连:鲁仲连,战国齐人。他说服魏与赵合力抗秦。②平原:即平原君,赵国重臣。

(1)下列对本诗的理解,不正确的一项是(3分) ( )

A.三、四句与曹植诗句“大国多良材,譬海出明珠”都运用比喻的方法表达赞誉之情。

B.“后世仰末照”句,感叹鲁仲连的功绩如同就要落山的太阳一样将被后人渐渐遗忘。

C.本诗最后两句,以“澹荡人”与开头的“倜傥生”相呼应,意在表明诗人的志趣。

D.李白在诗中盛赞了鲁仲连的高风亮节,并把他引为“同调”,内容显豁,感情深挚。

答:B。解析:“后世仰末照”承“明月出海底”一句,“明月”一句将鲁仲连比喻为海底升起的明月,光辉闪耀。这句形容鲁仲连的光芒能穿越时空而照耀后人,使人景仰。因此B项中“感叹鲁仲连的功绩如同就要落山的太阳一样将被后人渐渐遗忘”错误。

(2)前人评此诗:“此托鲁连起兴以自比。”结合5~8句,谈谈李白借鲁仲连表达了自己怎样的人生理想。(6分)

参考答案:(示例)要点一:辅弼天下,建功立业。结合诗句:“却秦振英声,后世仰末照。”

要点二:不慕名利,功成身退。结合诗句:“意轻千金赠,顾向平原笑。”

解析:诗歌末句“吾亦澹荡人,拂衣可同调”,表明作者以鲁仲连为楷模,借鲁仲连的形象,寄寓自己的理想。首先找到描绘鲁仲连的诗句,根据对这些诗句的理解分条概括出鲁仲连的性格特点。然后结合对史实的了解,对这些诗句加以解释,并联系李白自身的境况作答。题干中已明确描绘鲁仲连形象的是5~8句,“却秦振英声”指说服魏与赵合力抗秦,“后世仰末照”承“明月出海底”的比喻而来,形容其光芒能穿越时空而照耀后人,使人景仰。“意轻千金赠,顾向平原笑”指当平原君欲以千金酬谢时,他却推辞离去,可见他高尚的人品。李白以鲁仲连为楷模,希望自己能像鲁仲连一样淡泊名利,最终能功成身退。

例2:阅读下面的宋词,完成(1)~(2)题。(9分)

水调歌头①

[宋]叶梦得

秋色渐将晚,霜信报黄花。小窗低户深映,微路绕欹斜。为问山翁何事,坐看流年轻度,拚却鬓双华。徙倚望沧海,天净水明霞。

念平昔,空飘荡,遍天涯。归来三径重扫,松竹本吾家。却恨悲风时起,冉冉云间新雁,边马怨胡笳。谁似东山老②,谈笑静胡沙③!

[注] ①此词为作者退居太湖边的卞山时所作。②东山老:指东晋名臣谢安,曾隐居东山,故名。他是历史上著名的以弱胜强战例——“淝水之战”的总指挥。③胡沙:即“胡尘”,指代北方各民族发动的战争。

(1)下列对这首词的赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.“小窗”两句,写花木掩映的山屋、倾仄的小路,幽雅的景物衬托了主人公的品格。

B.“拚却鬓双华”句,意为毕生奋斗,终于赢得光华似锦的晚年。

C.上片先写景,再设一问一答,一波三折,如三叠之瀑,曲尽回荡之美。

D.论者以为,叶梦得词风颇似苏轼,而这首词从风格看也确实应属于“豪放词”。

答:B。解析:B项“终于赢得光华似锦的晚年”错,“鬓双华”应是“双鬓斑白”的意思。华,白发。

(2) 本词中“归来三径重扫,松竹本吾家”化用了陶渊明《归去来兮辞》中的“三径就荒,松菊犹存”,你认为本词与《归去来兮辞》中这两处字面相似的语句表达的思想感情相同吗?为什么?请结合词句简要分析。(6分)

参考答案:相同:山林隐居,贞洁自持。不同:陶诗因痛恨官场黑暗,不愿同流合污而与之决绝,甘心过隐居生活;叶词因朝廷昏庸,抗敌无策,表现强烈的爱国忧患之情。

解析:探究题目首先应明确自己的观点,然后解释。二人同是扫“三径”,都有隐居之意,同是喜“松竹(菊)”,品格皆高洁。但二者厌恶官场的原因不尽相同:陶诗是厌“尘网”,此词是因“边马怨胡笳”,自己报国无门,不能上阵杀敌。

例3:(2018·江苏高考)阅读下面这首唐诗,完成问题。(6分)

寄和州刘使君[注]

张 籍

别离已久犹为郡,闲向春风倒酒瓶。

送客特过沙口堰,看花多上水心亭。

晓来江气连城白,雨后山光满郭青。

到此诗情应更远,醉中高咏有谁听?

[注] 刘使君,指唐代诗人刘禹锡,时任和州刺史。诗中沙口堰、水心亭,均在和州。

问题:尾联表达了作者什么样的情感?(6分)

参考答案:对刘禹锡诗歌艺术的钦佩之情;对刘禹锡目前境况的同情之感;对自己能感知对方心意的知音之许。

解析:尾联两句作者有感而发。作为好友,作者理解刘禹锡此时的处境和心情,表达了对刘禹锡境况的同情。“醉中高咏有谁听?”既是对刘禹锡诗歌造诣的肯定,也表达了二人的惺惺相惜之情,实际上是你知我,我懂你,互为知音。

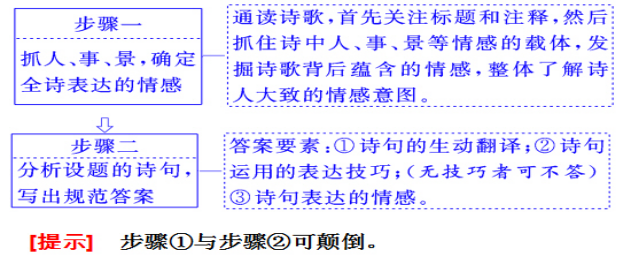

方法归纳:

概括分析词句情感题的2大步骤

题型二 整体情感题

高考要求对古代诗歌中流露出来的复杂感情,能站在一定的高度进行客观具体的分析评价。整体情感类题目是面向整篇的考查,覆盖面广,综合性强。要求理解诗歌所表现的生活内容,把握其情感基调,分析其社会意义,评价其深层内涵。需要整体把握,结合诗歌的形象、语言、表达技巧综合分析。

情感题概括的4大关注点:

(1)从诗歌本身出发,逐句分析。一句一种感情,一句几种感情,几句一种感情,皆有可能。

(2)不管是哪种描写,都要善于化内容为感情,比如内容写的是游览山村,那么感情往往可以表述为“对山村生活的××(之情)”,如“对山村生活的喜爱”“对山村生活的留恋”等。

(3)对感情的概括尽量有具体内容,即给感情加上具体的修饰成分(这种修饰成分实际就是“情由”,情感的由来、原因)。比如“伤感”这种感情,就有很多具体表现:仕途失意的伤感,才华埋没的伤感,理想落空的伤感,国破家亡的伤感,与友人离别的伤感,久戍不归的伤感,羁旅奔波的伤感,思念家乡的伤感,怀念家人的伤感等。

(4)如果感情不止一种,回答时要分点,一种感情一个要点。

例4:阅读下面这首宋词,完成(1)~(2)题。(9分)

临江仙 登凌歊台感怀

李之仪①

偶向凌歊台上望,春光已过三分。江山重叠倍销魂。风花飞有态,烟絮坠无痕。

已是年来伤感甚,那堪旧恨仍存!清愁满眼共谁论?却应②台下草,不解忆王孙?

[注] ①李之仪:宋徽宗崇宁初,李之仪因得罪权贵蔡京被除去名籍,编管太平州(今安徽当涂),本词应作于李之仪居太平州期间的某年春天。②却应:即“岂应”,相当于现代汉语“难道是……么”。

(1)下列对本词的理解,不正确的一项是(3分) ( )

A.起句照应题目,“偶向”二字透露出词人平日幽居抑郁的心情,“望”字领起下文,引出对登台所见之景的描写。

B.“春光已过三分”紧承首句,写登台远望的整体印象,既点明时令已是暮春,又在平淡的叙述中寄托着强烈的情感。

C.“清愁满眼”把抽象的愁写得具体可感,仿佛愁绪弥漫空际,触目所见,无不含愁,但又不言因何而愁,给读者留下了想象空间。

D.此词是咏怀词。上片写景,下片抒情;但写景也是为了抒情。词人借登凌歊台抒发了内心的感慨。

答:B。解析:B项“强烈的情感”理解有误,该句在写景中流露出淡淡的惊讶、遗憾和惆怅,情感并不强烈。

(2)全词抒发了词人怎样的思想感情?请简要赏析。(6分)

参考答案:①伤春之情:看到眼前春光将尽,流露出遗憾伤感之情;②思归之情:词人登台远眺,只见江山重叠,阻断望乡(望京)之路,更觉愁苦;③被排挤(或政治不得志、被贬谪)的郁闷:词人因触犯权贵被除去名籍编管太平州,前途无望,旧恨新愁,异常苦闷;④无人理解的落寞:词人满怀愁绪,却无人可以倾诉,内心无限寂寞惆怅。(每点2分,其中“思想感情”1分,分析1分;答出任意三点即可)

解析:分析诗词思想感情,要抓住词中写景、记事、抒情的关键句。“春光已过三分”“伤感甚”“旧恨”“清愁”“忆王孙”这些词句能明显反映词人的思想感情,分类赏析即可。

例5:阅读下面这首宋诗,完成(1)~(2)题。(9分)

九日登东山寄昌叔①

王安石

城上啼乌破寂寥,思君何处坐岧峣。

应须绿酒酬黄菊,何必红裙弄紫箫。

落木云连秋水渡,乱山烟入夕阳桥。

渊明久负东篱醉,犹分②低心事折腰。

[注] ①昌叔:王安石妹夫。②分:甘愿。

(1)下列对本诗的赏析,不恰当的一项是(3分) ( )

A.第一句运用以动衬静的手法,以划破寂静的乌啼声,渲染出秋日傍晚的空寂。

B.三、四两句描写诗人登高赏菊的场景,其中“红”对“绿”、“紫”对“黄”,色彩斑斓,场面欢乐。

C.第五句诗中有画,流云将落木、渡口连成一片,画面开阔,气韵生动。

D.本诗通过写登山所见的实景,以及由此展开的联想,虚实结合,寄托了情思,表达了心志。

答:B。解析:B项三、四两句其实是诗人在登高中想象的与妹夫一起赏菊对饮的场景,既表达了对妹夫的思念,也表达了对高洁志趣的追求。

(3) 这首诗的思想感情较为复杂,请简要分析。(6分)

参考答案:①对妹夫的思念,对高洁情操的追求;②对美丽景色的喜爱;③对陶渊明的仰慕,甘愿居下位为国效力的志向。(每点2分)

解析:从首联中“思君”和题目来看,本诗首先表达的是思念之情;从颔联“绿酒酬黄菊”“何必”可以看出诗人的高洁和不落俗套;从颈联的意象“落木、云、水、烟山、桥、夕阳”来看,能反映出诗人对大自然的热爱之情;尾联写出了以渊明自比,又甘心折腰事国的矛盾心理。

例6:(2018·全国卷Ⅲ)阅读下面这首唐诗,完成(1)~(2)题。(9分)

精 卫 词

王 建

精卫谁教尔填海,海边石子青磊磊。

但得海水作枯池,海中鱼龙何所为。

口穿岂为空衔石,山中草木无全枝。

朝在树头暮海里,飞多羽折时堕水。

高山未尽海未平,愿我身死子还生。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分) ( )

A.作者对精卫辛劳填海的动机感到困惑,因此用提问的方式来开启全篇。

B.诗的第三、四句设想,若有一天海水枯干,海中的鱼龙也会陷入困境。

C.第五至第八句着力描写精卫填海的艰辛,不仅奔波劳碌而且遍体鳞伤。

D.这首诗的语言质朴无华,平白如话,与白居易的《观刈麦》一诗相近。

答:A。解析:“作者对精卫辛劳填海的动机感到困惑”错,从最后两句可以知道,本诗咏赞了精卫填海的行为、坚韧不拔的壮志和奋斗到底的毅力,所以不会对精卫辛劳填海的动机感到困惑。

(2) 一般认为,诗最后两句的内容是以精卫的口吻表达的,你是否同意这种解读?请结合诗句说明你的理由。(6分)

解析:先表达自己的观点,同意或不同意,然后结合诗句来分析。如果将“高山未尽海未平,愿我身死子还生”理解为“高山没有移尽,大海没有填平,希望我死了之后还有子孙活着完成我的遗愿”,那么这样的理解就是同意最后两句是以精卫的口吻表达的,是精卫对自己的坚韧不拔、前赴后继奋斗精神的抒发;如果将“高山未尽海未平,愿我身死子还生”理解为“高山没有移尽,大海没有填平,我希望用我的生命来换取你的生命”,那么这样的理解就是不同意最后两句是以精卫的口吻表达的,而认为这是从作者的角度表达的。

参考答案:观点一:同意。

①这两句诗是精卫坚韧不拔、前赴后继奋斗精神的自我抒发;②意为即使自己在有生之年不能完成移山填海的事业,也希望子孙后代能够继承遗志,填海不止。

观点二:不同意。

①这两句诗是作者对精卫的同情与崇敬之情的表达;②意为移山填海的事业尚未完成,我愿牺牲生命来帮助精卫,以自己的生命来换精卫的生命。

方法归纳:

概括分析整体情感的6把钥匙

1.看标题

标题蕴含着诸多信息,如时间、地点、人物、事件以及诗人的心情、诗歌的意境、诗歌的类型等。抓住这一切入点,有助于我们理解诗歌的内涵。如《送元二使安西》是送别诗,应有离情别绪在诗中体现,而《山坡羊 潼关怀古》则提示诗歌是怀古咏史诗。

2.看作者

作者的生平、风格、思想、政治抱负、主要经历等,无不影响作者的情绪。所以,在鉴赏作品时,首先要了解作者生平、作品风格、思想抱负等。如读苏轼《念奴娇 赤壁怀古》一词,你只有了解了他在政治上的失意(被贬黄州)、有远大的抱负等,才可以读懂该词所表达的年华消逝、壮志难酬的感慨。

3.看时代

把握时代风貌特征,把诗歌放在时代背景下评析,才能准确领悟其思想感情。例如南宋前期的诗人,生活在战乱频繁的年代,目睹甚至亲历山河破碎、人民流离的痛苦,便胸怀收复中原的宏愿,有的还参加抗金斗争,其作品大多抒慷慨愤世之情,高唱爱国热情;而南宋后期大势已去,只能感喟哀时,低吟黍离之悲了。

4.看注释

高考鉴赏诗歌的试题有时会加注释,凡是所加的注释,一定会对我们理解诗歌有帮助,我们一定不能轻易放过,要认真阅读,好好利用。注释的作用一般有以下几个:

①介绍写作背景,一般暗示作者的创作动机及诗歌的思想内容;

②介绍相关句子,一般暗示诗歌的用典或意境;

③介绍作者,一般暗示整首诗歌的艺术风格及感情基调;

④介绍别人对诗歌的评价,一般暗示诗歌的艺术特色。

5.看意象

意象是作者的主观感情与客观物象的完美结合,是诗人情感显现的载体。把握诗中的意象,就能参悟意境,理解诗中蕴含的情感。如“行客”“归鸿”等意象就蕴含着漂泊在外,思念家乡之情。

6.看关键

“关键”是关键词和关键句,有的词句可视为诗眼。

(1)从传达诗歌情感、主旨的程度上看,关键词有显性与隐性之说。

①显性关键词是可以明显看出诗歌情感类型的词语,如包含“愁”“怨”“愤”“恨”“忧”“凄”“喜”“乐”“思”“怜”“泪”“闲”“怆”“怅”等字眼的词语,这些词语多为动词或形容词,表意功能明显,大多数情况下决定了诗歌抒情的方向和基调,这种语言叫“情语”,是需要在第一时间内予以关注的。值得注意的是这些“情语”有时藏在“景语”等其他语言之中。如“细草微风岸,危樯独夜舟”中的“独”就是情感语言,它揭示出诗人的孤独感;如“独行穿落叶,闲坐数流萤”中的“独”“闲”就是情感语言,揭示出诗人的孤独、无聊之感。

②隐性关键词在传达情感、意图时较为含蓄、间接,但也至关重要。描摹景、物、事、人等要素的词语一般是隐性关键词,它们虽然不是诗眼,但能暗示作者的思想感情,这种词语叫景物语。另有一些典故语,需要通过挖掘典故的本义来探寻作者的用意(典中情包括两个层面:一是作者对典故中的人、事的情感态度,二是作者借此要寄寓的情感态度);含有表达技巧的语言(如拟人、比喻、双关、反语、借代等),需要还原基本义。还有一些表情态、语气的虚词,如“但”“惟”“空”“又”等,也是应该引起注意的隐性关键词。弄清上述隐性词的含义及其表达作用,如同拨开疑云迷雾,能让真相充分显露。

(2)每一首诗词都有关键句,这些句子往往透露出作者的感情、感悟、观点态度等,读懂了这些句子也就较容易理解诗歌的主旨。如《琵琶行》中的“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”就表达了诗人的沦落天涯之恨。

需要特别说明的是,卒章显志是古诗歌常见的写法,古诗歌常在末尾两句点明主旨,阅读时应该重点注意。

2月2日作业:要求用作业本写下并答题。

阅读下面诗歌,完成14~15题。

观李固请司马弟山水图①(其二)

杜甫

方丈浑连水,天台总映云。

人间长见画,老去恨空闻。

范蠡舟偏小,王乔鹤不群。

此生随万物,何路出尘氛。

【注释]①杜甫友人李固的弟弟擅画山水,曾任司马官职,故杜甫称其 “司马弟”。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A. 首联用浪漫笔法写出令人神往的美景:海上仙山,山水相连,天台云烟,半隐半现。

B. 颔联写到画卷很美,但诗人认为自己年岁已老,不能亲身目睹实景,很是遗憾。

C. 前四句分用“浑”“总”“长”“恨”四个修饰性词语,传达出观画的微妙感受。

D. 诗作采用虚实相间的笔法,以画中之景,引诗人之情,意境开阔,文笔回荡,令人浮想联翩。

15.请分析颈联使用的表现手法,并说明后两联表达了诗人怎样的思想感情。(6分)

答: